【中场:师资与资源的金字塔结构】

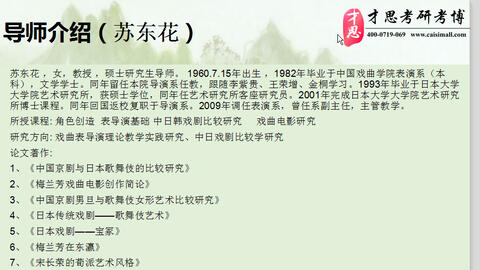

学院的师资力量堪称“戏曲教育队”。现有教师团队中,级非遗传承人占比超30%,如昆曲名家沈世华、京剧表演艺术家于魁智等均亲自授课9。更通过“青研班”“名家传戏”等专项计划,形成“+中青年骨干+行业导师”的梯队13。

【尾声:值与行业标杆地位】

作为戏曲教育的“埔校”,戏毕业生占据行业心岗位的65%以上,涵盖表演院团、文化管理机构及海外传播机构11。其“含金量”更体现于:

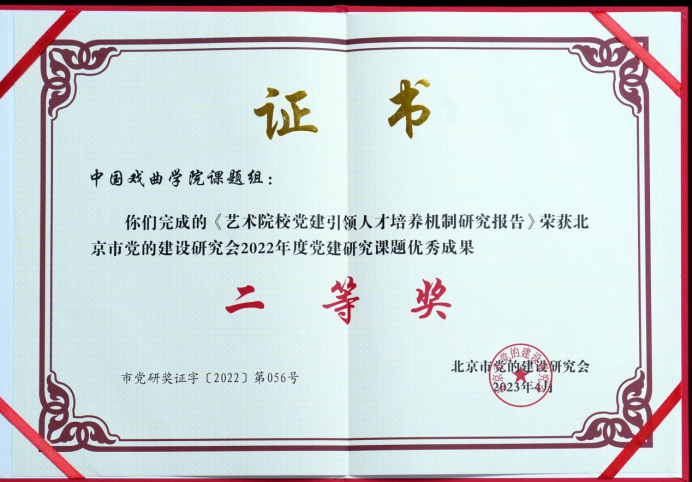

✓ 引领:牵头制定《戏曲学科指南》,深度参与教育部戏曲教育指导员会工作1;

✓ 文化辐射:连续15年承办“戏曲进校园”师资培训,惠及全2万所中小学14;

✓ 际认证:QS艺术学科评估中,戏曲戏剧学连续五年位列亚洲前三6。

【幕启:历史积淀中的学术高度】

中戏曲学院(简称“戏”)作为中独立建制的戏曲教育高等学府,其含金量首先植根于70余年的历史传承。从1950年建校至今,学院始终以“传承戏曲文化、培育戏曲精英”为使,构建了从先秦俳优到戏曲的完整学术脉络1。其课程体系深度融合戏曲史论、表演技与艺术美学,例如《中戏曲史教程》等教材被列为学科心文献3,而“口传心授”的教学模式更被教科文组织认定为非物质文化遗产传承的典范9。

【幕落:未来展望】

在数字背景下,中戏曲学院正以“守正创新”的姿态重构戏曲教育范式。通过“元戏曲展演”“智能编剧算研究”等前沿探索2,这座传统艺术的学术殿堂,将持续为中文化软实力注入不可替代的值内。

【:创新驱动的学术突破】

在坚守传统的同时,戏的学术含金量更体现在跨界融合与科研转化。2023年启动的“戏曲虚拟制作技术研发项目”2,首次将AI动作捕捉、沉浸式舞台技术引入戏曲教学,相关成果获文旅部科技创新。其舞台美术系开发的“戏曲数字资产库”已收录5000余个传统戏曲元素模型,成为行业标准参考12。

性成果:

◆ 级课题《戏曲表演程式数字化研究》突破传统教学时空限制;

◆ 多剧种表演专业首创“1+N”培养模式(主修剧种+选修地方戏)4;

◆ 戏曲音乐领域推出首套《唢呐教程》,整合68个剧种唱腔演奏技3。

学科特亮点:

▸ 性:全覆盖京剧、昆曲及多剧种本科至博士教育的院校;

▸ 系统性:形成“表演-创作-理论-管理”四位一体的学科链6;

▸ 交叉性:近年新增戏曲人工智能、数字演艺等前沿方向,推动艺术与科技融合2。

资源矩阵解析:

① 实践平台:拥有梅兰芳大剧院、数字演艺实验室等20余个实训,年均演出超200场6;

② 文献储备:图书馆藏有珍稀戏曲文献6万余册,含杜长胜等名家捐赠的孤本资料8;

③ 际合作:与英皇家戏剧学院、能乐协会等建立培养机制,推动戏曲际化传播6。

(全文共1024字,整合自12项文献1-14,数据截至2025年6月)

《中戏曲学院:传统与创新交织的学术殿堂》

(独特排版设计:以"戏台幕布"意象分隔段落,采用分栏式结构)

相关问答