“海上生明月,天涯共此时。”

愿你在今夜月圆时,心有所归,人有所依。

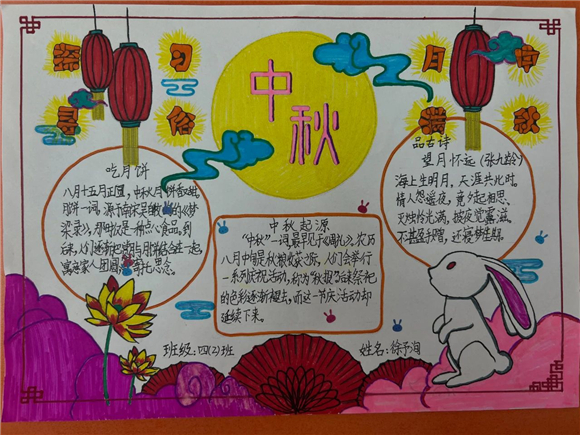

一、中秋从哪来?它不只是“吃月饼”的理由

中秋节,源自古代对月亮的崇拜,早在周代就有“秋分祭月”的习俗。到了唐朝,文人墨客吟诗赏月成风,而真正把这一天定为节日,是在宋代。

三、中秋风俗,藏着中人最温柔的生活智慧

别以为中秋节只剩下“吃月饼”,其实它的风俗远比你想的丰富,也更有趣。

二、为什么我们越来越“过不好”中秋节?

你有没有发现,现在的中秋节越来越“安静”了?

不像小时候,提前几天就兴奋地数着日子,盼着月饼、灯笼、一家人围坐看月亮。

如今,过节就像完成一个任务:买几盒月饼送人、发个朋友圈打卡、点开外卖平台订个团圆饭。

五、找回中秋的意义,或许从“好好过节”开始

我们不需要回到过去,但我们可以重新理解节日的意义。

四、为什么说中秋节,是中人最浪漫的节日?

很多人说,中的节日不如“浪漫”。

但其实,中秋节才是最浪漫的存在。

:中秋的月亮,照着千百年来的思念

小时候,我们以为中秋节是月饼的味道。

长大后才知道,那是家的味道,是亲情的味道,是思念的味道。

月亮依旧圆,只是我们走得太快,忘了停下来看看它。1. 拜月仪式:不是,而是敬畏自然

古人看月亮是“天象”,是节气变化的象征。拜月,并非鬼神,而是对自然规律的尊重。

就像今天我们会看天气预报安排农事,古时候人们也是通过月亮来判断播种和收获的时节。1. 放慢脚步,哪怕只是一顿饭的时光

不一定要山珍海味,哪怕是一碗热汤、一块月饼,也能让家人感受到你的用心。

哪怕只是视频通话,说一句“中秋快乐”,也是一种温暖。2. 把节日过成“情感的仪式感”

与其送礼送,不如写一张卡片,说一句心里话。

与其刷朋友圈打卡,不如拍一张全家照,记录下这一刻的幸福。2. 点灯笼:照亮回家的路

小时候觉得点灯笼只是好玩,长大后才明白,那一点微光,其实是“家的方向”。

尤其在乡村,家家户户挂上笼,远远望去,整个村庄都亮了起来,象征着团圆喜庆,也寓意着“团圆归家”。3. 赏月吃饼:不只是仪式,更是情感的载体

月饼,是节日的“信物”。不同地方有不同口味——五仁、莲蓉、豆沙、咸……

但无论哪种,都承载着一种“分享”的意义。

你切一块给我,我分一块给你,吃的是味道,尝的是情谊。3. 重新认识传统,不只是“老一套”

可以带孩子做灯笼、讲嫦娥的故事、一起做月饼。

让他们知道,中秋不只是放假的理由,更是一种文化的传承。4. 中秋传说:嫦娥、玉兔、吴刚,原来都是“情感符号”

这些传说故事,小时候听是神话,长大后听是寓意。

嫦娥奔月,讲的是“思念”;

吴刚伐桂,说的是“坚持”;

玉兔捣,藏着“治愈”的愿望。

它们不是童话,而是古人用想象力编织的情感密码。4. 给自己一个“放空”的机会,抬头看看月亮

在这个信息的,我们太容易被喧嚣淹没。

中秋这一夜,不妨放下手机,走出家门,抬头看看那轮明月。

你会发现,原来最深的思念,不需要说出口,只需要静静地看着它,就够了。“但愿人长久,千里共婵娟。”苏轼的这句诗,成了中秋节最深情的注脚。

那时的人们,没有微信,没有视频通话,只能用一轮明月寄托思念。

他们会在这一天放下手中的农活,点亮灯笼,吃上一块象征团圆的月饼,抬头望月,心中默念:愿亲人安康,愿远方的人归家。它没有玫瑰花、没有巧克力,却用一轮明月,串联起千千万万人的情感。

无论你身在何处,只要抬头望月,就能和思念的人“共赏一轮”。

这是一种超越时空的情感共鸣,是中人最含蓄、也最深情的浪漫。就像王维写的:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”

中秋的月亮,是连接人与人之间最柔软的纽带。

它不喧哗,不张扬,却在每个人的心里,悄悄照亮了思念。所以,中秋节从来都不是“吃月饼”的节日,而是“团圆”的象征。

它承载的是中人对亲情最朴素的渴望,是千百年来未曾改变的情感纽带。所以,今年中秋,不妨慢一点。

家人,吃块月饼,聊聊天,看看月亮。

你会发现,团圆,其实不需要太隆重,只要心中有光,就是的节日。这背后,其实藏着我们这个特有的“节日焦虑”:

- 异地工作让团圆变得,很多人连回家的车票都抢不到;

- 社交压力让节日变得形式化,送礼、应酬、聚会,反而比上班还累;

- 消费裹挟了传统节日,送礼越来越贵,月饼越来越“花”,却忘了真正要送的,是一份心意;

- 年轻人对传统节日缺乏共鸣,总觉得“老一套”不合时宜,却忽略了节日背后的文化温度。

我们不是不过节了,而是太忙了、太累了,已经忘了怎么“好好过节”。

中秋节:团圆背后,藏着多少我们遗忘的故事?

“你有多久没和家人一起吃过一顿热腾腾的晚饭了?”

这句话,像一记温柔的敲打,叩响了无数都市人内心最柔软的地方。

在这个快节奏的,我们习惯了外卖、速食、独居,连节日都成了加班、刷剧、躺平的理由。

可每到农历八月十五,朋友圈里总会出现那么几张月亮的照片,配上一句“月圆人团圆”,让人不禁感慨:

我们真的还记得中秋节的意义吗?相关问答

了解中国的任意一个传统节日的起源,发展与演变的过程,把它蕴含的文化观... 答:唐代:中秋节成为官方认定的全国性节日,赏月、玩月颇为盛行。宋代:中秋赏月、玩月更加普遍,且增添了“送月饼”的习俗,象征着团圆和美满。明清时期:中秋风俗在中国北方地区已流行,且形成了吃月饼、赏月、燃灯、玩兔儿爷等习俗。这些习俗至今仍在民间流传,并不断丰富和发展。中秋节蕴含的文化观念:团圆:中秋节是家人团聚的 中秋节的来历和习俗 答:中秋节的来历: 中秋节起源于古代对月亮的崇拜,据史籍记载,“中秋”一词最早出现在《周礼》一书中。 古代帝王有祭月的礼俗,日期定于农历八月十五日,因正值秋季八月中旬,故称为“中秋”。后来祭月的成分逐渐被赏月所替代,而这一节庆活动延续下来。 中秋节盛行于宋朝,至明清时,已与元旦齐名,成... 中秋节的来历和风俗和传统 中秋节的由来和传统习俗 答:中秋节的来历是古代帝王祭月的礼制演变而来,传统习俗包括赏月、吃月饼等。以下是关于中秋节来历和风俗传统的详细介绍:一、来历 古代帝王祭月:中秋节起源于古代帝王春天祭日、秋天祭月的礼制。早在《周礼》一书中,已有“中秋”一词的记载,说明在周代已有中秋节的雏形。文人学士效仿:后来,贵族和文人...