一、评剧为何“冷门”了?它到底有多“老”?

如果你对评剧的印象还停留在“奶奶听的戏”,那你可能已经很久没真正了解它了。评剧,起源于河北唐山一带,最初是农在农闲时自娱自乐的“莲花落”,后来融合了多种曲艺元素,逐渐发展成一种具有完整唱腔体系的地方戏曲。

三、评剧还能火起来吗?它有没有“破圈”的可能?

这个问题,其实很多人都在问。尤其是在短视频平台兴起之后,越来越多传统文化开始“翻红”,比如汉服、古风音乐、书、茶道……那么评剧呢?它能不能也迎来一次“文艺复兴”?

二、评剧的魅力,到底藏在哪儿?

也许你会问:评剧有什么好看的?不就是老掉牙的唱段吗?其实不然。

五、:别让评剧,成为我们“听过却从未真正听懂”的遗憾

在这个信息、节奏飞快的,我们习惯了快节奏的生活,习惯了刷短视频、听碎片化的信息。可有时候,我们也需要慢下来,去听一段评剧,听一听那些用唱腔讲述的人生百态,听一听那些跨越百年的情感共鸣。

四、评剧的未来,靠谁来守护?

很多人觉得,传统文化是“的事”,是“老一辈的责任”。但事实上,文化的传承,从来不是少数人的事,而是每一个人都可以参与的过程。

文化,不该只是博物馆里的展品,而应该是我们生活的一部分。

评剧,也值得被更多人听见。

也许你会觉得它“不酷”,但它其实比你想象的更有力量;也许你觉得它“遥远”,但它其实就在你身边,等着你去发现。

但随着变迁,评剧的观众群体逐渐老龄化,年轻一代对它兴趣寥寥。很多人甚至不知道评剧的存在,更别说去欣赏它、传承它。这种“断层感”,让评剧成了文化领域的“边缘人”。

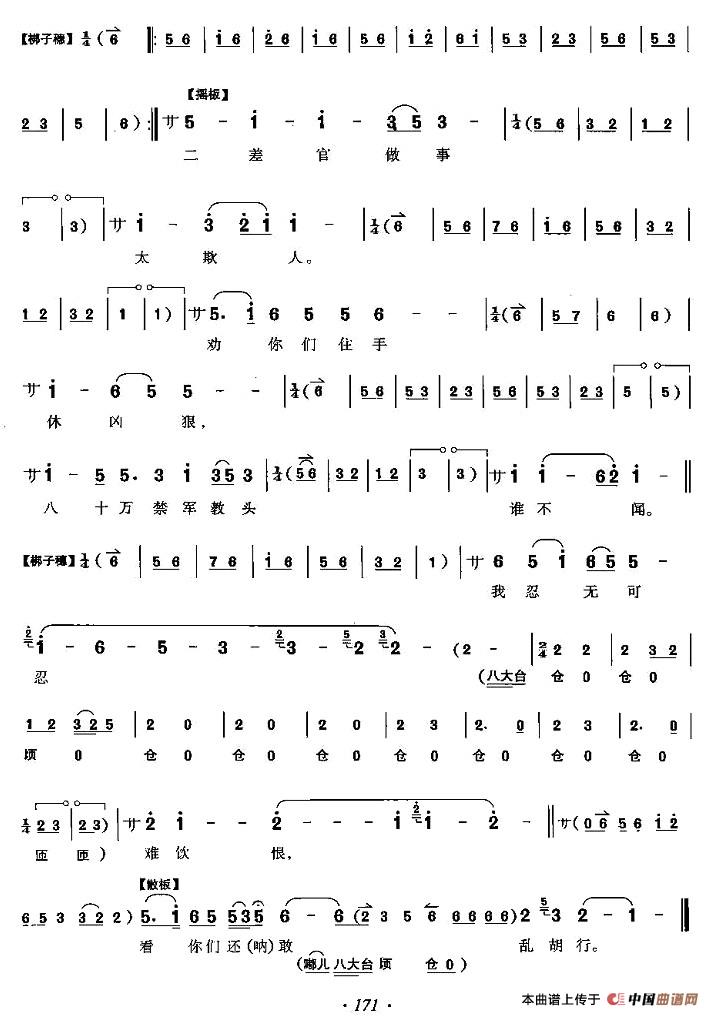

它不同于京剧的华丽繁复,也不同于昆曲的文雅婉约,评剧更通俗、更接地气,讲的是老百姓自己的故事。比如《杨三告状》,就是根据真实改编的一出剧,揭露旧官场,至今听来仍让人拍叫绝。

年轻人可以是观众,也可以是创作者;可以是学习者,也可以是传播者。你不需要成为专家,也不需要每天听评剧,只要你愿意多给它一次机会,多给它一点,它就有可能重新焕发生机。

我们每天刷着短视频、听着流行音乐、追着综艺和网剧,似乎已经忘了,还有这样一门用唱词讲述人生百态、用情感打动人心的艺术形式。而它,真的就该被我们遗忘吗?

所以,下次当你打开手机,不妨试着换一种声音,去听一听评剧的旋律。你会发现,它并没有那么遥远,它只是需要一个机会,去重新打动你的心。

更重要的是,评剧讲的是“人”的故事。它不讲神,不讲仙,讲的是普通人的悲欢离合、运起伏。它用最朴素的方式,传递着最深刻的情感,这正是当代文艺作品中常常缺失的东西。

比如,有些年轻演员已经开始尝试把评剧和Rap结合,用节奏演绎传统唱段,结果出奇地受欢迎。还有些地方剧院,把评剧搬进校园、、甚至直播间,用互动的方式拉近与观众的距离。

现在的年轻人不是不传统,而是不“老气横秋”的传统。如果能把评剧的内容和形式进行化包装,比如用短视频演绎经典片段、用流行音乐融合评剧唱腔、用影视剧、综艺节目带入评剧元素,它完全有可能重新走进视野。

答是:有可能,但需要方式和时机。

而且评剧的唱腔极具感染力,旋律朗朗上口,情感真挚动人。它不像京剧那样讲究程式化,而是更加自由、灵活,能随着剧情的变化随时调整唱,极具表现力。

而那些正在舞台上唱评剧的演员们,他们不是在“守旧”,而是在守护一种文化的温度。他们在用声音、用情感、用一生去诠释那些被时间打磨过的故事。他们值得被看见,也值得被理解。

评剧的魅力,在于它的“人情味”。它的唱词通俗易懂,故事贴近生活,形象鲜明,往往一个角出场,几句话就能让观众产生共鸣。比如《刘巧儿》里的女主角,就是一个敢于追求自由婚姻的新女性形象,放在今天也依然具有启发意义。

这些尝试证明:评剧并不“老”,它只是需要一个新方式,去讲述那些依旧打动人心的故事。

你听评剧吗?在这个快节奏的,它还能打动人心吗?

你有没有过这样的经历:在某个午后,偶然听到一段悠扬的唱腔,仿佛穿越了时空,回到了那个充满烟火气的老街巷?那不是戏院里的京剧,也不是电视里的流行曲,而是——评剧。一种曾经风靡全、影响了几代人的地方戏曲艺术,如今却在年轻人的生活中逐渐淡出。

相关问答