为什么《对花》值得我们重新去听一遍?

“她一个老奶奶,还能上阵敌?”

“豫剧不就是老一辈人喜欢的东西吗?”

“现在谁还听这种唱腔啊?”

我们该用什么方式,让豫剧“活”起来?

也许不是所有人都愿意走进剧院,但我们可以换一种方式去接触这些艺术。

:听一段《对花》,不是为了回到过去,而是为了记住我们从哪里来

在这个快节奏的,我们习惯了碎片化的娱乐、快餐式的文化。但有时候,我们需要慢下来,听听那些来自过去的声音。

豫剧的“冷”,是的错,还是我们的错?

我们总说“文化要传承”,可当真正面对这些传统艺术的时候,我们又做了什么?

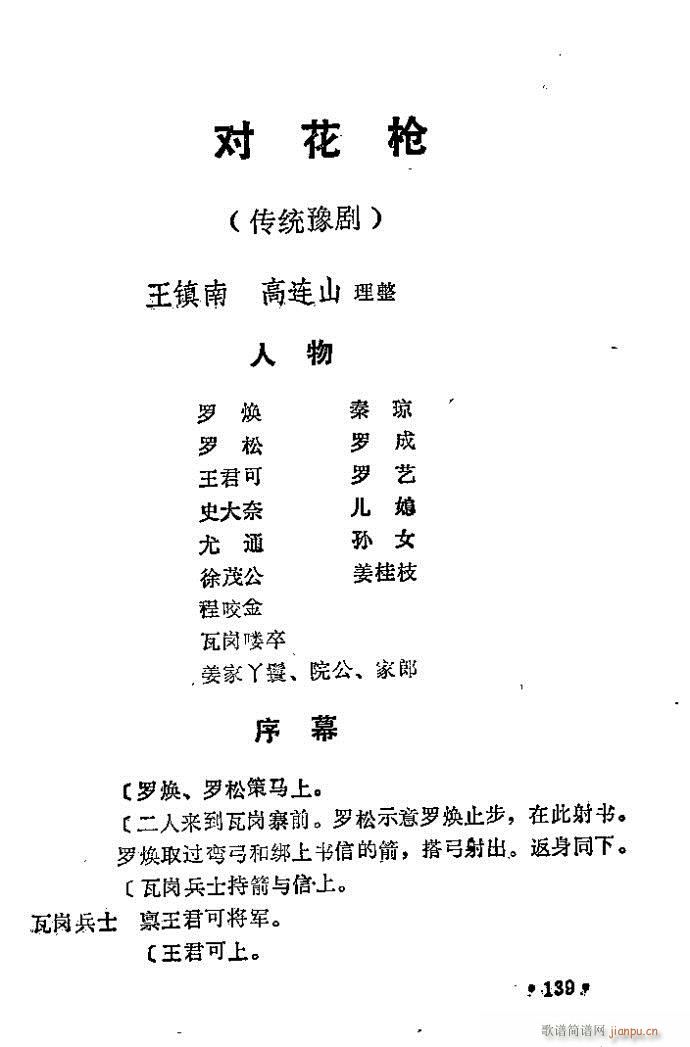

马金凤是谁?她凭什么成为豫剧的“活化石”?

如果豫剧有“金”,那马金凤就是那个的主角。

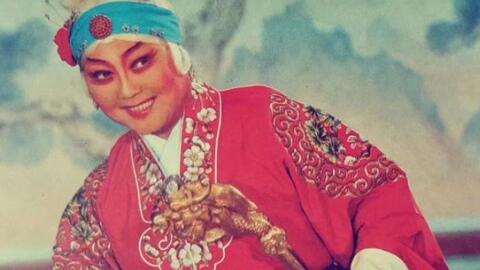

《对花》之所以能成为经典,不只是因为它唱得好,更是因为它讲了一个关于忠诚、亲情和家的大故事。

《对花》是她的作,但她的成就远不止于此。她塑造的“穆桂英”、“樊梨花”等角,至今仍是豫剧舞台上的经典。

《对花》里唱的是“家怀”,是“母如山”,是“忠义两全”。这些主题,放到今天,难道就不值得被讲述、被传唱了吗?

主角姜桂枝,年轻时与罗艺私定终身,却被战乱冲散。几十年后,罗艺成了敌将领,姜桂枝却带着儿子出征,最终在上相认,母子团聚、家得安。

也许你会发现,原来我们失去的,不只是戏曲,还有一份对生活的深情和敬意。

今天,我们就来聊聊这出戏、这位人,以及那曾经辉煌的豫剧。

从战乱的街头卖艺,到新中成立后的舞台辉煌,再到晚年依然活跃在基层演出中,她见证了豫剧从间走向专业,从地方走向全的过程。

你可能会有这些疑问。但当你真正坐下来,完整听一遍《对花》之后,你会发现:这出戏,远不止是一场“老年娱乐”。

可你有没有想过,如果当年没有这些戏曲,我们的情感表达会少多少种方式?我们的文化记忆会缺失多少内容?

可如今,年轻一代有多少人知道她?又有多少人愿意静下心来听一段《对花》?

可就在几十年前,豫剧还曾风靡全。提到豫剧,就绕不开一位传奇——马金凤。而她的作之一,《对花》,更是豫剧史上的扛鼎之作,甚至被誉为“马”艺术的巅峰之作。

在短视频盛行的,一首歌可以一夜红,一个段子能瞬间刷屏。可一场戏,能有多少人愿意花两个小时去听?

她1922年出生,14岁登台,一生唱戏超过80年。她的声音清亮、穿透力,尤其擅长“小嗓老旦”的唱——就是用女性的嗓音,唱出老妇的沧桑与力量。

她不是靠化妆、不是靠服装,而是靠声音和情感,把一个个角“唱活了”。

如果你还没听过,不妨今晚就打开一段音频,坐下,泡杯茶,听一听姜桂枝是怎么在上“对花”的。

它们不是“老”,而是“深”。

它们不是“旧”,而是“根”。

它讲的是一个,为了家大义,年过花甲仍披挂上阵的故事。

尤其是像豫剧这样曾经红极一时的地方戏曲,如今在年轻人中几乎成了“冷门”代名词。

就像马金凤说的那句话:“只要还有人听,我就还要唱。”

我们不需要让每个人都成为戏曲迷,但我们可以让戏曲不再被遗忘。

更可怕的是,我们在不知不觉中把戏曲贴上了“老土”、“过时”的标签。

有人说:“听马金凤的戏,就像看一部的历史。”

正如那句老话所说:戏如人生,人生如戏。

比如,在手机里存一段《对花》的唱段,当作通勤路上的“耳朵文化”;

比如,在家庭聚会时,和长辈一起聊聊他们年轻时听戏的故事;

比如,在孩子写作文的时候,讲一讲姜桂枝的“巾帼不让须眉”;

比如,在短视频平台,分享一段戏曲片段,配上语言的解读。

而她的艺术人生,也是一部中戏曲发展的缩影。

而马金凤,就是用她那清亮高亢的嗓音,把这样一个角演绎得深入人心。她唱的是戏,演的是人,打动的是心。

而马金凤,用她的一生告诉我们:只要愿意唱,就永远不老。

这不是豫剧的错,也不是马金凤的错。是我们这个的节奏太快了,快到我们已经听不进一个缓慢的唱段,看不进一段深情的对白。

这个故事,放在今天来看,是不是有点像“女性力量”的觉醒?是不是有点像“家庭与责任”的抉择?

这些,都不是“复古”,而是一种文化的延续。

那些锣鼓喧天的唱腔,那些浓墨重的脸谱,还有那种带着岁月温度的唱段,仿佛随着老一代的离去,也在悄然淡出我们的生活。

她一嗓子唱了百年,为何如今却鲜有人听?

你有没有发现,小时候跟着爷爷奶奶一起听的那些戏曲,现在几乎听不到了?

相关问答