一、皮影戏为何让人“一见钟情”?

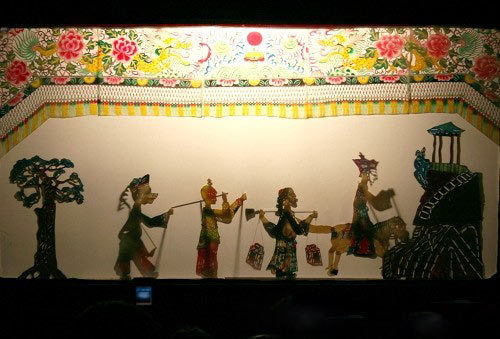

皮影戏的魅力在于“虚实结合”的艺术形式。它不像舞台剧那样真人在台上表演,也不像电影那样依赖设备播放,而是通过一张薄薄的牛皮雕刻出,在灯光的照射下投射到幕布之上,演员在幕后操控这些皮影,配以唱词、音乐、对白,讲述一个个生动的故事。

七、:皮影戏不是“老古董”,而是一盏照亮过去的灯

皮影戏,是光与影的魔,是声音与故事的交织,是中文化最柔软、最真实的一面。

三、皮影戏“活”在哪些地方?

如果你觉得皮影戏已经“”了,那可能只是因为你没真正了解它。

二、皮影戏到底有多“老”?

皮影戏是中最古老的戏剧形式之一,起源于西汉,距今已有两千多年的历史。传说汉武帝因为思念的李夫人,一位方士用灯光和纸人模拟她的身影,才有了皮影戏的雏形。当然,这只是传说,但它也说明皮影戏与情感、思念、信仰有着深厚的联系。

五、皮影戏的未来:不是“复古”,而是“重生”

但皮影戏真的没有未来吗?其实不然。

六、我们该怎么做?不只是“看热闹”,而是“参与其中”

保护皮影戏,并不是要我们每个人都去学剪皮影、唱戏文,而是要我们意识到:这些传统艺术,是我们文化基因的一部分。它们的消失,意味着我们正在失去一部分“我们是谁”的答。

四、皮影戏的困境:不是没人,而是没人传

皮影戏的传承,正面临前所未有的困境。

但如今,皮影戏的观众越来越少。年轻人觉得它“老土”,孩子们对它毫无兴趣,甚至很多人根本不知道它是什么。这不是一个简单的文化现象,而是一种文化的断层。

你可以做的,其实很简单:

其次是“市场”的问题。娱乐方式太多,电影、短视频、游戏……皮影戏显得太“慢”了,也太“冷门”了。没有人愿意为它买单,也没有平台愿意给它展示的机会。

到了唐宋时期,皮影戏发展到了一个高峰。那时候,它不仅在间广为流传,还进入了宫廷,成为贵族们喜闻乐见的娱乐方式。明清时期,皮影戏更是走向全,形成了陕西、河北、四川、甘肃等多个流,各具特。

在、上海这样的大都市,也有年轻人开始重新皮影戏。他们将皮影融合音乐、舞蹈、甚至科技,尝试用新的方式让它“复活”。

在四川阆中,每年春节还能看到皮影戏在街头巷尾上演,唱的是川剧调子,说的是忠义故事,演的是人间百态。

在陕西华县,至今还保留着完整的皮影戏制作和表演体系。老艺人们手工雕刻皮影,一雕就是几十年,一张皮影要经历选皮、画稿、雕刻、上、熨烫、装配等十几道工序,每一张都是艺术品。

如果我们愿意给它一点空间,一点耐心,一点创新,皮影戏完全可以重新焕发生机。

它不靠,也不靠明星,却能让人目不转睛。

它曾经照亮过我们祖先的夜晚,也本该照亮我们的童年。可如今,它却在角落里默默发光,等着有人愿意走近它、理解它、它。

愿我们这一代人,不只是文化的观众,更是文化的守护者。

愿每一盏皮影灯,都能在新里重新亮起。

我们总说“文化自信”,但如果连我们自己的文化都不去了解、不去珍惜,又何谈自信?

我们这一代人,似乎正在亲手遗忘那些曾经照亮我们童年的文化光影。

更深层次的是“文化认同”的问题。许多年轻人并不觉得皮影戏是“酷”的东西,反而觉得它是“老掉牙”的象征。他们愿意追外的动漫、追韩剧、追欧美流行文化,却对本土的传统艺术缺乏兴趣。

比如,有人用皮影演绎《西游记》,也有人用它讲环保、讲性别平等、讲城市生活的故事。它不再是“过去式”,而是可以成为“现在进行时”的文化载体。

皮影戏不仅仅是“演戏”,更是一种文化符号,它承载了中人的审美、信仰、历史和生活方式。

皮影戏不是不能变,它只是需要找到一个适合当下的“表达方式”。

皮影戏没有消失,它只是换了一种方式存在。

皮影戏,不该只是博物馆里的展品,它应该成为我们生活的一部分,成为我们讲给孩子听的故事,成为我们文化认同的底。

越来越多的年轻人开始用新的方式去理解和表达皮影戏。有的把它做成短视频,有的把它融入动画,有的用它做亲子互动剧,还有的把它带出门,在际舞台上展示中文化的魅力。

这不仅是皮影戏的问题,而是整个传统文化在中的生存困境。

首先是“人”的问题。老艺人们年纪大了,年轻人不愿意学,学起来又太难。雕刻一张皮影需要数月时间,表演一场戏需要多年的训练,而却微乎其微。

- 去看一场皮影戏,哪怕只是线上直播;

- 给孩子讲一个皮影戏的故事;

- 支持一次皮影戏的演出或展览;

- 分享你对皮影戏的感受,让更多人知道它还在;

- 鼓励孩子了解它,而不是只刷短视频、玩游戏。

文化传承,从来不是一个人的全力冲刺,而是一群人的接力奔跑。

皮影戏:被遗忘的光影魔术,正在慢慢消失

你有没有过这样的经历:小时候看一场皮影戏,被那些在幕布上跃的纸人深深吸引,仿佛整个都活了起来。可如今,你有多久没再见过它了?那些曾经在村口、庙会、年节里热闹上演的皮影戏,如今却成了老一辈人口中的回忆,成了博物馆里的展品。

相关问答