一、当传统遇上科技:一个碰撞的火花正在点燃

我们不得不承认,京剧作为中传统文化的瑰宝,承载了太多历史与艺术的厚重。但很长一段时间里,它似乎成了“爷爷奶奶的专属节目”,年轻人对它总是敬而远之。

三、社交平台上的“京剧热”:年轻人不是不传统,而是需要一个入口

不知道你有没有刷到过这样的视频:一位穿着T恤的年轻人,在家里边看平板边唱《锁麟囊》,配文“今天也是京剧少女的一天”。

二、为什么是“曲谱大全”?它满足了年轻人最真实的需求

我们都知道,年轻人喜欢“一站式解决”问题。他们不愿意花时间在多个平台反复查找资料,更不喜欢信息碎片化带来的混乱感。

五、文化自信的回归:传统也可以很酷

有人说,这一代年轻人是最幸运的,也是最有文化自信的一代。

四、从“看不懂”到“上头”:京剧的魅力正在被重新发现

很多人次听京剧,会觉得“咿咿呀呀听不懂”,但一旦“入坑”之后,就会发现它远比你想象的精。

:这个,正在悄悄改变对传统的态度

我们不必求每个人都成为京剧票友,也不必把学习京剧当作一种“任务”。但我们可以看到的是,越来越多的年轻人,正在用自己的方式,重新认识和接受传统文化。

“曲谱大全”正好击中了这个痛点。

不是京剧不好,而是它“太难接近”。

为什么?因为它们打破了“京剧=老年人专属”的刻板印象。

京剧的唱词讲究、韵律丰富、性格鲜明。一段唱,能讲一个完整的故事;一句念白,能传达角的内心。

从“看不懂”到“上头”,从“觉得老气”到“觉得酷”,从“敬而远之”到“主动学习”——这不仅是年轻人的变化,更是一个的进步。

他们不再盲目崇拜文化,也不再将传统文化视为“过时”的代名词。相反,他们用自己的方式重新诠释传统,让京剧、汉服、书、茶道等文化符号重新焕发生机。

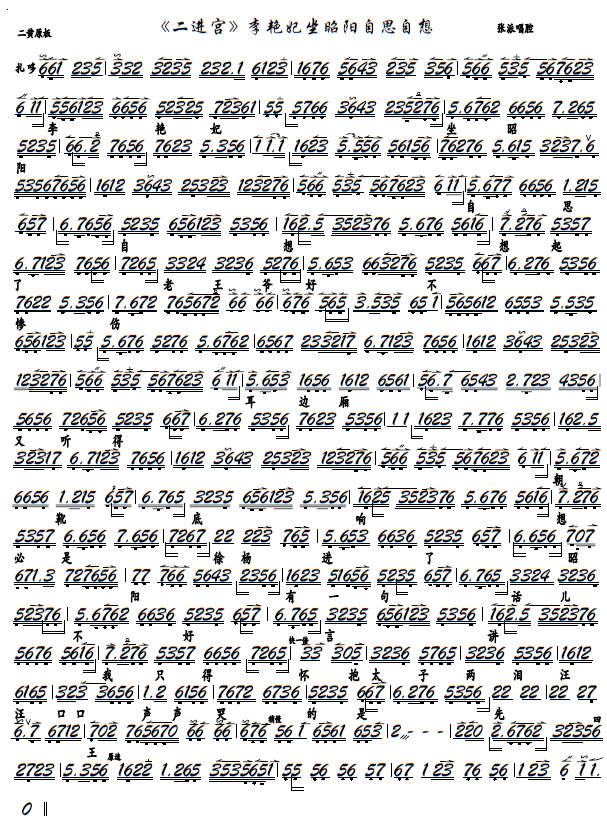

但现在,有了“曲谱大全”类的内容平台,你只需在平板上轻轻一点,就能找到完整的唱段、详细的工尺谱、甚至是不同流的演绎对比。

在这个快节奏的,我们习惯了短视频、习惯了三秒换画面、习惯了信息。但京剧不一样,它需要你静下心来,听一段唱、看一个动作、感受一种情绪。

它也可以很潮、很酷、很有意思。

它告诉我们:传统不是博物馆里的展品,而是可以活在当下、融入生活的艺术。

就像一位网友说的:“我以前觉得京剧很遥远,现在每天早上起床前听一段,感觉整个人都有了精神。”

很多年轻人在学了一段时间京剧后都说:“原来古人听戏,不是为了热闹,而是为了沉浸。”

想象一下,你今天想学一段《贵妃醉酒》,明天想挑战《王别姬》,后天又对老生唱腔感兴趣。如果每次都要翻不同书籍、查不同,那学习热情很快就会被“找资料”的繁琐过程消磨殆尽。

愿每个人都能在自己的节奏中,找到与传统文化共鸣的方式。

是的,你没听错。那个曾经被贴上“老古董”“听不懂”“太慢节奏”的京剧,正悄然在年轻人群中“翻红”。而他们手里的平板电脑,成了打开这扇传统艺术大门的“钥匙”。

更妙的是,很多内容还配有“逐句讲解”“唱腔示范”“节奏分析”等辅助功能,让初学者也能轻松上手。

更重要的是,这种方式没有“说教感”,没有“迫你热传统”的压力。年轻人可以按照自己的节奏和兴趣,去接触、去了解、去喜欢——这种“温柔的启蒙”,反而最容易打动人心。

正如那句老话所说:“戏不单是看的,更是听的、学的、悟的。”

毕竟,文化之美,从不设限。

而“京剧+平板”的组合,正是这种文化自信的体现。

而平板电脑里的“曲谱大全”,正是他们学习和表达的“秘密”。

而科技,就像一把温柔的钥匙,打开了这扇门。

而通过平板电脑学习京剧,还有一个意想不到的好处:可以“慢下来”。

过去想学京剧?得买厚厚的纸质曲谱,还得找老师带,节奏慢、门槛高、信息封闭。而现在,一部平板电脑,就能让你随时随地“唱一折”,看名角表演、听名师讲解、翻海量曲谱,连唱腔和板式都能一键标注、反复练习。

这不仅是工具的革新,更是一种“文化学习方式”的进化。

这不是科技改变生活的又一例证吗?

这些年轻人不是在“表演传统文化”,他们是在“用传统表达自我”。他们把京剧当成了一种生活态度的表达,一种与众不同的审美方式。

这些视频在、站、小红书上悄然走红,点赞和评论数甚至比一些专业演员还高。

这种“慢下来的仪式感”,正是人内心深处的渴望。

这种现象说明了一个问题:年轻人其实并不排斥传统文化,他们只是需要一个更容易接近、更符合生活节奏的入口。而科技,正好提供了这个入口。

问题出在哪?

年轻人为何开始上“京剧+平板”这种奇妙组合?

你有没有发现,最近在、咖啡馆、甚至公园的长椅上,越来越多的年轻人拿着平板电脑,不是在刷短视频,不是在追剧,而是在看——京剧曲谱。

相关问答