一、听京剧,不是怀旧,而是寻找情感的共鸣

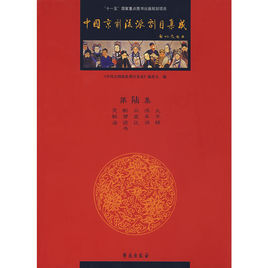

高京剧创始人高庆奎,是上世纪二三十最著名的须生之一。他的唱腔高亢激昂,情感真挚浓烈,特别擅长表现忠义、悲壮的形象。他的作《逍遥津》《斩袍》《碰碑》等,至今仍是京剧好者心中的经典。

三、听高,其实是听一种“正气”与“骨气”

在当代,我们常说“正能量”,但很多时候,这种“正能量”太过化,反而让人有些抵触。而高京剧的“正气”,是通过一个个鲜活的、一段段真实的情感,悄然传递到观众心中的。

二、高唱腔,不只是唱,更是一种精神的传承

高京剧最显著的特点,就是“以情带声,声情并茂”。高庆奎本人嗓音并不算最出众,但他能用情感带动唱腔,把的内心表达得淋漓尽致。

五、听一段高名段,胜过千言万语的汤

在这个焦虑的,我们比任何时候都更需要一种“精神”。不是靠短视频的短暂,不是靠朋友圈的点赞安慰,而是真正能触动心灵的艺术。

六、:京剧未老,只是我们曾经走得太远

高京剧之所以成为经典,是因为它不仅承载着艺术,更承载着的情感与精神。它是文化的瑰宝,更是我们每个人心灵深处的一份共鸣。

四、为什么年轻人也开始上高京剧?

很多人以为京剧是“老年人的专属”,但近年来,越来越多的年轻人开始接触、甚至痴迷京剧。尤其是在站、等平台上,一些高经典唱段被配上字幕、背景介绍、甚至是二次创作,吸引了大量年轻观众。

人生如戏,戏如人生。愿你在一段唱词中,找到属于自己的那句“高腔”。

只不过,京剧的“代入”更难,也更深。它需要你静下心来,去体会唱腔背后的情感,去感受演员的每一个动作、每一个眼神。一旦沉浸进去,那种震撼,是短视频永远给不了的。

在这个快节奏的,我们不妨慢下来,给自己一段安静的时间,听一听高名家的唱段,也许你会发现,那些看似“过时”的戏曲里,藏着最真实的人性、最炽热的情感、最值得坚守的信念。

在这个短视频泛滥、节奏飞快的,我们似乎已经习惯了用三秒决定看不看、用一分钟决定喜不喜欢。但偏偏有那么一群人,他们愿意静下心来,听一段几十分钟的京剧,甚至反复听、反复唱,仿佛那不是一段录音,而是一段人生的回响。

就像有人在听完《碰碑》之后说:“原来一个人的孤独,可以被唱得这么壮烈。”

当你在上戴着耳机听《斩袍》,当你在深夜独自听《碰碑》,那一刻,你不是在听一段戏,而是在与自己对话。

我们听的不只是戏,更是在听自己。

我们或许不是英雄,但我们都渴望有骨气地。高京剧,正是用艺术的方式,把这种骨气唱进了我们心里。

比如《碰碑》中的杨令公,年迈体衰,却依然誓报。那段“金乌,玉兔升”的唱词,唱的是一个老将孤独而悲壮的坚守。今天的人们或许不再面临上的生抉择,但那种“明知不可为而为之”的精神,不正是许多职场人、创业者、追梦者内心深处最真实的写照吗?

比如《逍遥津》中,汉献帝在曹操的挟持下忍重,唱词中一句“龙困浅滩遭虾戏,虎落平阳被犬欺”,道尽了运的无奈与尊严的坚持。这种情感,在今天的职场、生活中,何尝不是我们每个人的写照?

比如他在《斩袍》中饰演的赵匡胤,面对背叛与悔恨,唱腔由激昂转为低沉,再由低沉转为愤怒,层层递进,情绪变化极为细腻。这种情感的层次感,放在今天,其实和我们看电影、追剧时的代入感是一样的。

这不是怀旧,也不是猎奇,而是一种文化认同的觉醒。年轻一代在追逐潮流的同时,也在寻找属于自己的文化根脉。他们发现,京剧并不遥远,只要愿意走近,就能感受到它独特的魅力。

这背后,到底藏着什么魔力?

高京剧的唱段,就像是一碗老火汤,慢炖细熬,越品越有味。它不会告诉你“你要坚”,但它会让你在唱词中看到坚;它不会教你“如何成功”,但它会让你懂得“为何坚持”。

为何传统京剧在今天依然打动人心?听高名家名段,找回灵魂的震颤

你有没有过这样的时刻?在某个午后,耳边突然飘来一段京胡声,那一瞬间,仿佛时间倒流,记忆被拉回了小时候的弄堂、老屋里的收音机,还有爷爷奶奶口中念念有词的唱段。那种熟悉又遥远的旋律,像是一把钥匙,打开了尘封的情感之门。

相关问答